Adattare i tesori architettonici a un clima che corre più veloce dei nostri piani di tutela richiede coraggio, creatività e stimoli economici concreti: è l’appello lanciato da Carlo Ratti e raccolto da Arianna Traviglia tra i padiglioni della Biennale di Venezia, dove il cambiamento climatico è stato messo in relazione diretta con la sopravvivenza del nostro patrimonio identitario.

Chiavi di lettura per un patrimonio sotto assedio climatico

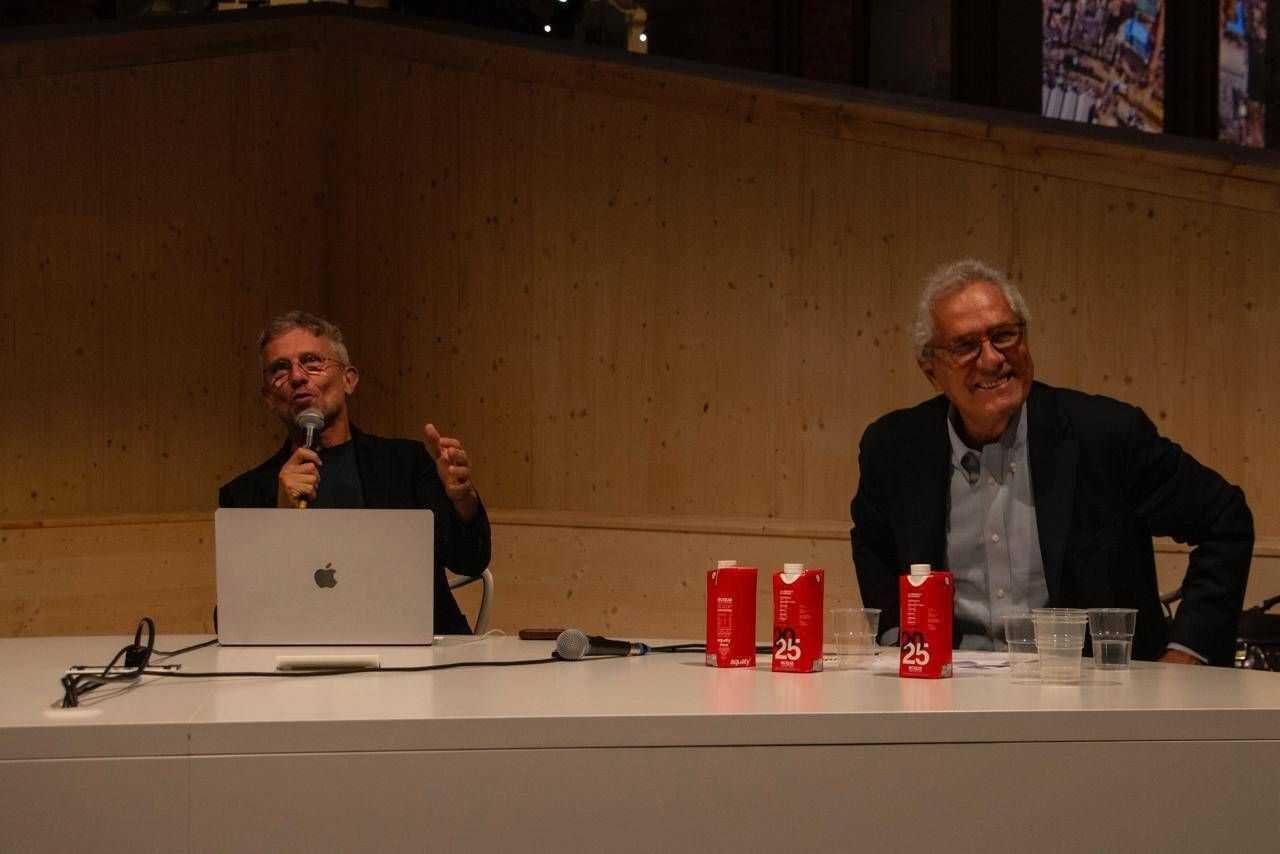

Durante l’incontro veneziano dedicato alle strategie di adattamento, Carlo Ratti ha rimarcato come la posta in gioco non risieda in un’espansione edilizia indiscriminata, bensì nella capacità di intervenire sulle architetture esistenti con soluzioni flessibili e su misura. L’idea centrale, ha spiegato, è che ogni territorio possiede vulnerabilità climatiche e culturali uniche; di conseguenza, strumenti efficaci a Venezia potrebbero rivelarsi del tutto inadeguati in altri contesti costieri o continentali. Da qui la richiesta di meccanismi premianti che incoraggino sperimentazioni coraggiose – siano esse materiali innovativi, tecniche di drenaggio o strategie di riuso – indispensabili per salvaguardare la memoria costruita senza bloccarne la vitalità.

La posizione del curatore della 19ª Mostra Internazionale di Architettura si traduce in un imperativo chiaro: adattare le nostre città a un pianeta in rapida trasformazione, rinunciando all’idea che basti replicare modelli standard globali. Nel corso del dibattito, Ratti ha invitato progettisti, istituzioni e investitori a mettere in campo programmi di incentivo calibrati sulle specifiche esigenze climatiche e sociali: più che sovvenzionare nuove volumetrie, è necessario premiare interventi che riducano l’impronta carbonica, proteggano le superfici artistiche e conservino l’agibilità dei siti storici. Solo in tal modo, ha sottolineato, l’architettura potrà affrontare la sfida epocale di una crisi climatica che non ammette rinvii.

Un dialogo alla Biennale: ingegneria, soft power e sperimentazione

Il confronto, organizzato sotto il titolo «Strategia di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta», è andato in scena negli spazi stessi della Biennale, grazie alla collaborazione tra il Soft Power Club e il supporto di Proger. La presenza di figure eterogenee – ingegneri, architetti, curatori e rappresentanti delle istituzioni – ha trasformato l’appuntamento in un laboratorio a cielo aperto, dove si è discusso di soluzioni infrastrutturali, interventi di micro-ingegneria urbanistica e modelli finanziari capaci di rendere scalabile la tutela dei beni culturali. La nostra redazione, Sbircia la Notizia Magazine, ha seguito i lavori in stretto coordinamento con l’agenzia stampa Adnkronos, che ha verificato puntualmente la correttezza di dati e dichiarazioni.

La riflessione si è arricchita con l’intervento di Arianna Traviglia, responsabile del Center for Cultural Heritage Technology, che ha richiamato l’attenzione sul carattere estremamente fragile del tessuto urbano e monumentale. I centri storici costituiscono la nostra memoria collettiva, ha rimarcato, e restano esposti a fenomeni climatici sempre più estremi: innalzamento delle acque, ondate di calore, piogge violente. Secondo Traviglia, la continuità culturale non può più essere data per scontata; occorrono mappe di rischio aggiornate, piani di manutenzione preventiva e, soprattutto, una diffusa consapevolezza pubblica che associ il valore estetico dei monumenti alla loro funzione identitaria.

Dall’emergenza all’azione: incentivi mirati per architetture resilienti

Secondo la linea emersa in laguna, il meccanismo degli incentivi deve diventare il motore di una nuova politica urbana centrata sull’adattamento. Dalla defiscalizzazione degli interventi di consolidamento strutturale fino a fondi speciali per la ricerca di materiali resilienti, le leve economiche – ha ribadito Ratti – possono stimolare soluzioni sperimentali che rispettino la singolarità di ogni sito. Non si tratta di spendere di più, ma di spendere meglio, indirizzando le risorse verso tecniche locali di mitigazione e verso progetti pilota replicabili su scala globale solo dopo un’attenta validazione. È in questa dinamica virtuosa, ha commentato la platea, che l’architettura può diventare alleata del clima.

La stessa logica di incentivo, del resto, impone una revisione dei parametri con cui misuriamo il successo di un intervento. Al di là degli indici economici, la sostenibilità deve essere valutata in termini di durata nel tempo, riduzione dell’energia incorporata e capacità di tramandare il carattere del luogo alle generazioni future. Sbircia la Notizia Magazine ha potuto constatare, grazie al monitoraggio in tempo reale dei relatori, come il dibattito veneziano abbia portato alla luce una convergenza insolita tra ingegneria e human sciences: il futuro dei beni culturali non sarà garantito da un unico big bang tecnologico, bensì da una costellazione di micro-innovazioni calibrate su contesti diversi.

Domande rapide

Perché l’adattamento climatico dei patrimoni culturali è oggi una priorità non rinviabile? Perché l’aumento della frequenza di eventi estremi sta già compromettendo la stabilità strutturale e la leggibilità estetica di molti siti storici; intervenire in anticipo riduce i costi futuri, tutela la sicurezza dei cittadini e preserva l’identità collettiva che questi luoghi incarnano.

Gli incentivi fiscali possono davvero spingere il settore privato a investire nella resilienza? Sì, perché trasformano la tutela in un’opportunità economica: deduzioni mirate e bonus selettivi rendono competitivi i progetti di restauro climatico-intelligente, attirando capitali che altrimenti resterebbero concentrati su operazioni di nuova costruzione più redditizie a breve termine.

La sperimentazione comporta rischi per l’integrità dei monumenti? Ogni innovazione va testata su scala ridotta e sotto controllo scientifico; tuttavia, il rischio di non sperimentare è maggiore, perché lascia i beni culturali esposti a minacce comprovate senza alcuna contromisura adattiva.

Tirando le somme

Il confronto ospitato alla Biennale ha evidenziato un punto fermo: senza incentivi adeguati e senza il coraggio di sperimentare, la difesa del nostro patrimonio resterà un proposito astratto. Da Sbircia la Notizia Magazine, insieme all’agenzia Adnkronos, ribadiamo che la tutela non è un lusso estetico, ma un diritto culturale da garantire con politiche lungimiranti e soluzioni tecniche all’altezza della sfida climatica.